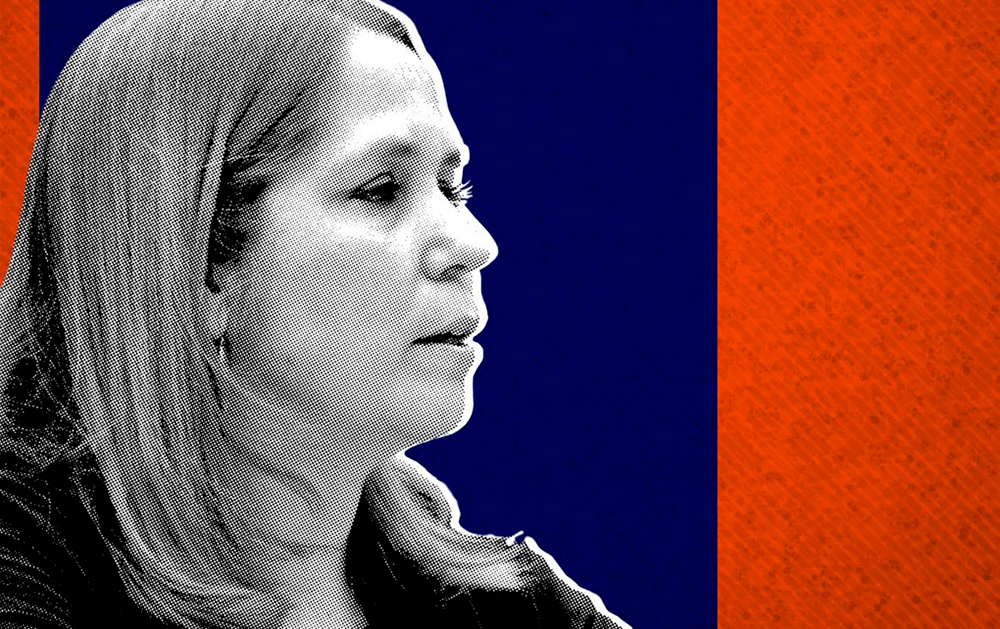

Entrevista a Rosa Miriam Elizalde

La directora de Clave China, Lidia Fagale, entrevistó a la periodista, investigadora, docente y vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC): Rosa Miriam Elizalde.

La entrevista abordó temas como la comunicación en el siglo XXI, la tecnología, los BRICS, el cerco informativo, entre otros temas.

¿Cuál es tu opinión sobre los cambios más sustanciales de la comunicación en el siglo XXI?

La comunicación del siglo XXI ha dejado de ser un simple vehículo de información para convertirse en territorio de disputa de poder, de construcción de sentido y de control social. El mayor cambio ha sido la transición desde los medios masivos unidireccionales hacia la masificación de los medios, un entorno digital hiperconectado y algorítmicamente gobernado, donde los flujos de información ya no están jerarquizados por criterios éticos o periodísticos, sino por capacidad de viralización y por intereses geopolíticos. Esto ha dado paso a la guerra cognitiva, donde la verdad deja de importar y lo que prevalece es la eficacia narrativa para el control de las mentes. El caso de Gaza e Irán lo demuestra: las grandes plataformas tecnológicas no son neutrales; favorecen sistemáticamente la narrativa occidental, invisibilizan el genocidio palestino, imponen sesgos cognitivos por vía algorítima y criminalizan toda disidencia informativa.

La desinformación, en este contexto, no es un efecto colateral del caos digital, sino una herramienta estratégica de dominación, empleada deliberadamente por los centros de poder global –en especial, el aparato imperial estadounidense– para desestabilizar, confundir y fragmentar las resistencias. Nos enfrentamos, por tanto, no solo a una crisis del periodismo o de los medios, sino a una crisis civilizatoria, donde se redefine quién tiene derecho a narrar el mundo y desde qué coordenadas ideológicas. Resistir esta lógica implica no solo defender la verdad, sino disputar la producción de sentido como acto político fundamental.

¿Consideras que las agendas informativas impuestas por EEUU y Europa empujan a sus objetivos a tener una comunicación defensiva más que propositiva?

Sin duda. El diseño mediático imperial no solo busca colonizar imaginarios, sino también encerrar a los países soberanos en un ciclo reactivo, forzándolos a defenderse permanentemente de acusaciones falsas, campañas de difamación o montajes mediáticos. Esto les impide desarrollar una agenda comunicacional autónoma, creativa y propositiva. La guerra comunicacional no solo actúa mediante contenidos, sino por saturación, encuadres y omisiones estratégicas. Así, se impone una lógica de desgaste: mientras los centros de poder global comunican desde la ofensiva y con recursos infinitos, los pueblos del Sur Global deben gastar su energía y legitimidad respondiendo al relato ajeno.

¿Hay una estrategia o renovación de Cuba en políticas de comunicación? ¿En qué consiste?

Sí, en los últimos años Cuba ha emprendido un proceso profundo de renovación de sus políticas de comunicación, cuyo punto de inflexión más significativo ha sido la aprobación de la Ley de Comunicación Social, vigente desde octubre de 2024. Esta ley, largamente esperada y fruto de un amplio debate institucional, marca un antes y un después en la manera en que el país concibe, organiza y proyecta su sistema comunicacional.

Se trata de la primera norma integral en la historia de la Revolución que regula, de forma sistémica, todos los ámbitos de la comunicación: desde los medios de prensa tradicionales hasta la comunicación organizacional, institucional, comunitaria y digital. Con ella Cuba reconoce formalmente que comunicar no es solo informar: es gobernar, participar, construir sentidos compartidos y defender la soberanía cultural en un entorno cada vez más hostil, dominado por grandes plataformas transnacionales y por la guerra mediática.

Uno de los pilares de esta transformación es la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, una institución que asume la rectoría del sistema. Esto implica una visión estratégica, donde la comunicación deja de ser un simple instrumento y se convierte en un componente estructural del proyecto socialista. Cuba ha entendido que la comunicación no es un apéndice del poder político, sino un frente de batalla en sí mismo.

¿Está aumentando la capacidad de comunicación de Cuba a pesar del cerco mediático y tecnológico?

Sí, y ese es, sin duda, uno de los fenómenos más reveladores del presente. A pesar del bloqueo económico, de la exclusión sistemática de plataformas digitales, del asedio mediático permanente y del hostigamiento a sus comunicadores, Cuba está logrando ampliar su capacidad de comunicación de forma inédita.

Este avance se explica por una confluencia de factores. En primer lugar, por la creciente apropiación de las redes digitales por parte de la ciudadanía cubana, que ha comenzado a disputar el relato hegemónico desde el terreno mismo donde antes solo imperaban narrativas adversas. El 80 por ciento de la población está conectada a Internet, con la casi totalidad de los jóvenes.

En segundo lugar, Cuba ha logrado articular una narrativa internacionalista, digna y coherente, que conecta con los pueblos del Sur Global, con movimientos de solidaridad y con sectores críticos del Norte. Una narrativa que, lejos de reducirse al victimismo, propone una visión ética del mundo, denuncia la hipocresía de las potencias y defiende un horizonte de justicia social y soberanía.

Además, el país está promoviendo un debate global sobre los desafíos contemporáneos de la comunicación, como lo demuestra el creciente impacto del Coloquio Internacional Patria, que se ha convertido en una referencia para comunicadores, analistas y militantes de todo el mundo que buscan alternativas al dominio informativo corporativo.

La batalla no está ganada —ni dentro ni fuera del país—, pero lo que sí está claro es que la voz de Cuba ya no puede ser silenciada como en décadas anteriores.

¿En qué afectó a Cuba la política expulsiva y discriminatoria de EE.UU. hacia ciudadanos cubanos radicados en su territorio?

La política migratoria de Estados Unidos hacia los ciudadanos cubanos ha sido, desde hace décadas, algo más que un conjunto de decisiones consulares. Ha funcionado como una herramienta de presión estructural, diseñada para provocar desarraigo, fragmentar a las familias y transformar la emigración en un dispositivo de agresión política contra el proyecto socialista cubano.

Durante años, el discurso oficial estadounidense ha pretendido presentarse como refugio y promotor de la “libertad” para los migrantes cubanos. Sin embargo, en la práctica, esa retórica ha servido de envoltorio para una operación de gran alcance: convertir al emigrado en rehén, despolitizarlo, usar su experiencia de desarraigo como arma simbólica contra su país de origen.

El resultado ha sido una emigración forzada a moverse entre el exilio inducido y la exclusión encubierta. Se fomentaron salidas irregulares, se suspendieron servicios consulares en La Habana, se negaron visas de reunificación familiar y se penalizó el envío de remesas. Al mismo tiempo, se ofrecieron beneficios migratorios “exclusivos” —como la Ley de Ajuste Cubano o el Parole Humanitario— cuyo reverso ha sido la exigencia de desafección política: renegar de Cuba, invisibilizar los logros de su sociedad, sumarse al discurso del fracaso.

Pero esa instrumentalización ha quedado al desnudo con el ascenso de Donald Trump y su política migratoria abiertamente antimigrante y racista. Hoy, miles de cubanos —como haitianos, nicaragüenses o venezolanos— enfrentan detenciones arbitrarias, deportaciones masivas, centros de reclusión en condiciones infrahumanas y la amenaza de leyes como la Alien Enemies Act, que criminaliza la migración de países considerados “hostiles”.

Esa es la gran prueba de la hipocresía imperial: una vez usados como herramientas propagandísticas, los migrantes cubanos son desechados, tratados como enemigos o expulsados sin miramientos. La historia se repite: lo que comenzó como protección política se revela como control ideológico.

Aun así, esa operación no es absoluta ni irreversible. Son muchos los cubanos en el exterior, incluso en suelo estadounidense, que están rompiendo con ese guion impuesto. Desde la cultura, la ciencia, el activismo o la solidaridad, muchos reivindican un vínculo con Cuba que no pasa por el odio ni por la manipulación, sino por el compromiso, la lealtad a su familia, la memoria y la dignidad

¿Cuba ve en los BRICS una oportunidad frente al bloqueo?

Absolutamente. La entrada como miembro asociado a los BRICS es un paso estratégico para Cuba en la construcción de un orden internacional más justo, multipolar y anticolonial. Este bloque no solo ofrece alternativas financieras y comerciales frente a las estructuras dominadas por EE.UU., sino que expresa una voluntad política de reorganizar el sistema-mundo desde el Sur. Para Cuba, esto representa una posibilidad concreta de integrarse a cadenas de innovación, inversión y cooperación soberanas, al margen del chantaje de Washington. Es una ventana real para el futuro.

¿Qué papel está asumiendo China en el mundo y qué relación mantiene con Cuba?

China se ha convertido en el principal polo de equilibrio del poder global frente a EE.UU.. Logra combinar diplomacia activa, innovación tecnológica y cooperación Sur-Sur. Su estrategia no es colonial ni intervencionista, sino de inserción pacífica y pragmática, aunque con firmeza en la defensa de su soberanía. Con Cuba, mantiene una alianza histórica basada en el respeto mutuo, el apoyo en foros multilaterales, y una creciente cooperación económica, científica y tecnológica. Hoy China es uno de los socios estratégicos más importantes para la resistencia cubana.

¿La derecha está haciendo la revolución? ¿Qué pasa con las juventudes?

La derecha no hace revoluciones: simula rupturas para restaurar el poder del capital, disfrazando viejos privilegios con lenguajes nuevos. Lo que está ocurriendo es que el sistema ha logrado canalizar el descontento juvenil hacia salidas reaccionarias, utilizando las redes, el desencanto con los partidos tradicionales y una estética de lo “transgresor” vaciada de contenido emancipador. Ante la crisis del progresismo institucional, incapaz de romper con el neoliberalismo, muchos jóvenes buscan identidad en discursos extremos, aunque esos discursos sean funcionales a sus propios verdugos. La izquierda tiene el reto urgente de recuperar la imaginación política, el deseo de transformación real y la mística revolucionaria, sin moralismo ni nostalgia. La revolución sigue siendo necesaria, pero debe hablar el lenguaje de los pueblos en el presente y construir desde sus luchas concretas, desde sus dolores y aspiraciones, una alternativa frente al vacío existencial que ofrece el mercado.

Foto: https://www.cubaperiodistas.cu/

Deja una respuesta