Mi amigo Simón

Por José Ezequiel Kameniecki (*)

Cuando pienso en Simón Fu se proyectan en mi memoria una multiplicidad de escenas que me transportan a los mejores tiempos de mi infancia. Al activarse las huellas mnémicas, brotan las imágenes y confluyen en el espacio donde los hechos del pasado vuelven a construirse en forma discontinua, como tiras de celuloide de un film que requiere de montaje para componer la historia de una amistad esencial.

Era febrero, el segundo mes del receso escolar. Durante las vacaciones de verano solía reunirme con siete niños del barrio para jugar en la calle a las escondidas, a la mancha, a las canicas o al policía-ladrón. Por la tarde, los días de semana estaban reservados para ir a la casa de Edy a ver televisión, el único chico de la barra que tenía un aparato, fascinados por las series norteamericanas donde los buenos ganaban siempre y los malos jamás quedaban sin castigo. Identificados con vaqueros y superhéroes, aquel mundo maniqueo alimentaba nuestros ideales.

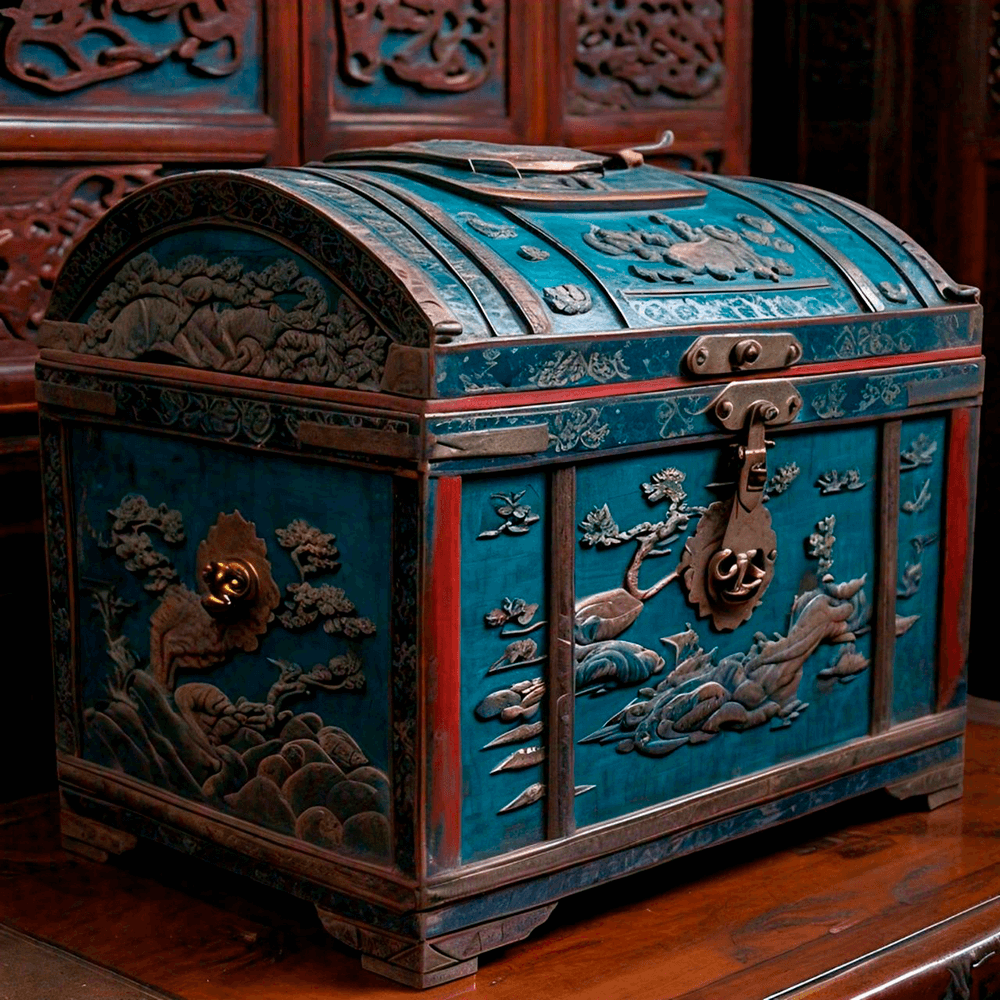

Visualizo a mi madre que, mientras sirve el desayuno, me dice que tiene una sorpresa para contarme. Como ella conocía mi interés por la cultura oriental, en especial la china, me cuenta que acababa de ver por la ventana la llegada de nuevos vecinos a cuatro puertas de casa, una familia de chinos. Me pongo de pie y corro hacia la calle entusiasmado, mientras mi madre intenta detenerme sin éxito para que termine de comer. Observo desde el umbral de mi casa. Hay un camión de mudanzas estacionado frente a la vivienda donde hasta hace algunos años vivía una mujer anciana, la famosa cantante de tango Azucena Maizani, a quien apodaban “La ñata gaucha”. En la vereda yace un baúl de alrededor de dos metros, de cuero negro repujado, grabado con ideogramas chinos, figuras de grullas, faisanes y pavos reales. El conductor del vehículo espera al pie del camión mientras una pareja de orientales, un varón y una mujer, lo levantan no sin esfuerzo de las manijas e ingresan a la vivienda. No me animo a acercarme. Intrigado por conocer el contenido de aquel misterioso baúl, anticipo en mi interior relatos de lejanas tierras, tradiciones antiquísimas, regreso a casa para terminar de desayunar.

En la panadería se comentaba el arribo de una familia de chinos. Así me enteré que tenían dos hijos, una niña de 5 años y un niño de mi edad, 11 años. Entonces comencé a levantarme temprano a esperar que asomaran. Todas las mañanas a las 7 el señor Fu salía para el trabajo, pero su hijo no aparecía. Vestido a la usanza occidental se dirigía hacia la avenida para tomar el autobús con una pequeña valija.

Recién el domingo pude ver a Simón en la puerta de calle acompañado de su hermana Clarita. Emocionado, caminé a su encuentro y me presenté. A los pocos minutos ya éramos amigos. Con el correr del tiempo empezó a venir a jugar a casa o iba yo a la de él casi todos los días, y durante años fue mi mejor amigo, mi alter ego. El niño era muy creativo y habilidoso para las manualidades. Entre otras tantas cosas, se dedicó a enseñarme con paciencia la técnica de la papiroflexia inventada por los chinos alrededor de los siglos I y II de nuestra era. Hasta hoy recuerdo la forma de realizar los pliegues que se requieren para hacer una copa, un pájaro, una pipa, un abanico o un dragón de papel. También aprendí a realizar una variedad de sombras chinescas, y juegos tales como el requesón de soja, el wei qi y el jian zi y a fabricar elaborados cometas, que muchos años después transmitiría a mis hijos.

Los Fu eran peruanos. El padre, Agustín, era ebanista, emigró a la Argentina contratado por una fábrica de muebles de estilo. Rosa, su madre, de oficio bordadora, pronto comenzó a trabajar en su casa para los diseñadores de moda más renombrados. Cada tanto estacionaban en la cuadra automóviles importados que le traían vestidos suntuosos. La gente del barrio, atraída por la novedad, se agolpaba alrededor de aquellos coches que sólo se podían ver en las películas. Uno de los más asiduos era Paco Jamandreu, quien había sido el modisto de Evita Perón. En el taller de Rosa abundaban las bobinas de hilo de colores, cajas repletas de piedras semipreciosas y de fantasía, además de agujas de diferente forma y calibre, todos los elementos ordenados de manera rigurosa. Clarita solía acompañarnos en los juegos, pero no siempre le daban permiso para salir a la calle.

Lo invité a integrarse al grupo de niños y aceptó luego de consultarle a la madre. Ese mismo día lo presenté y fue bienvenido en forma unánime. Sucede que los vecinos de mi barrio eran en su totalidad descendientes de inmigrantes. Las diferencias culturales y religiosas no sólo se respetaban, eran valoradas porque nos nutrían de nuevas palabras, costumbres, y, sobre todo, de cuentos fascinantes, además de aportar una variedad de bocadillos deliciosos que nos convidaban en las distintas casas donde íbamos a jugar.

Por lo general nos reuníamos en la casa de Edy, el más aplicado de mis compañeros de escuela, hijo único de un matrimonio de la edad de mis abuelos que parecían tener una mejor posición económica a la de los demás vecinos. Le compraban aquellos juegos y juguetes de precios privativos que los demás niños soñábamos poseer, pero que debíamos conformarnos a observarlos en la vidriera de la juguetería. Entre los más deseados se encontraban El cerebro mágico, Chan el mago que contesta y Costa azul, una carrera hípica en miniatura que consistía en una cinta de goma que al girar una manija vibraba para que los caballos de plomo avancen desde la salida hasta la meta.

Edy había adaptado un juego de fútbol de mesa que le habían traído de Brasil a su primo. El kit original consistía en discos de material plástico que representaban a los 20 jugadores de los dos equipos, cada uno de un color, con una calcomanía con el escudo del club y el número para indicar el puesto. Una canica hacía las veces de pelota que se impulsaba haciendo la pinza gruesa con el pulgar y el índice de la mano. Los arqueros estaban conformados por dos discos adheridos a ambos lados de una varilla de madera de aproximadamente 8 centímetros. El juego se completaba con dos arcos. Edy reemplazó los discos por tapitas de gaseosas de lata y el arquero lo compuso con dos unidas a un palito chino. Los arcos los tomó de otro juego llamado Buscagol. El campo de juego era el piso del patio, trazaba su contorno de alrededor de 1 metro por 60 centímetros demarcado con una tiza sobre la junta de las baldosas. Cada participante debía proveerse de los elementos para participar en un campeonato, ponerle un nombre de fantasía al equipo y a los jugadores, pintar las tapitas con los colores del team y el número correspondiente. Si bien la totalidad de diseños creados por los niños del grupo era admirable, las tapitas de Simón se destacaban del resto por los detalles y la calidad de la pintura. Ante mi dificultad para las tareas manuales, Simón se ofreció a colorear las mías, franjas con los colores primarios, y agregó al lado de cada número un ideograma chino dorado. Como las tapitas requerían de un contenedor, el padre de mi amigo construyó dos cajitas de madera, una de zi-tan para su hijo, negra como el ébano, y otra roja de yie-ju, para mí. Estos nombres chinos de madera fina me los comunicó el padre de Simón. Dado que mi amigo aprendió muy rápido a jugar y era imposible ganarle, obtenía el primer puesto en todos los campeonatos.

Cada tanto los niños organizábamos cacerías de mariposas. Había que cortar una rama de los añejos plátanos de la vereda, quitarle las hojas, con la cual asestarle un golpe a la mariposa que volaba cerca, para luego encerrarla en el interior de un frasco de vidrio con una tapa a la que le efectuábamos pequeños orificios para que pudieran respirar. Luego nos dedicábamos a observar cómo los desesperados insectos revoloteaban hasta agotar sus fuerzas para intentar liberarse de la cárcel de vidrio. Y fue Simón el que logró ponerle fin a este entretenimiento que nos convenció de que se trataba de una crueldad innecesaria, sobre todo porque los insectos expiraban al día siguiente. Nos explicó acerca del valor que tiene la vida para los chinos hasta la de los seres más insignificantes y que, la mariposa, en chino hu-tieh, el “insecto celestial”, simboliza la felicidad, y constituye un homenaje a la belleza. Por esa razón me sorprendió cuando una mañana me pidió que lo acompañe para enseñarme que, en lugar de golpearlas, se las puede tomar con los dedos cuando se posan y cierran las alas. En menos de una hora capturó sin violencia un centenar de mariposas de distintos colores, las introdujo en el interior de una botella de boca ancha y me invitó a su casa a las 20 para darme una sorpresa no sin antes enunciar un proverbio chino: “Un gran hombre es aquel que no ha perdido la inocencia y el candor de su infancia”.

Entonces me fui a casa, tomé la bicicleta y salí a dar vueltas manzana para hacer tiempo, pendiente que en mi reloj pulsera el minutero acariciara el número 12. No me imaginaba lo que mi amigo había preparado para mí. Estaba ansioso. Era imposible siquiera sospechar que estaba a punto de presenciar uno de los acontecimientos más relevantes de mi infancia.

Simón me hizo pasar al comedor. Sentados alrededor de la mesa estaban los padres y la hermanita de mi amigo. La señora Fu me informó que había puesto en conocimiento a mi madre que me invitaban a cenar. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco bordado con hilos y piedras de diversos colores engamados, cuyos motivos eran flores, dragones y aves de variadas especies.

Platos de porcelana, copas de cristal y una jarra con agua de jazmín. En el centro un jarrón que parecía ser muy antiguo con fragantes rosas de color rojo. La comida chino-peruana era deliciosa. Aunque un poco diferente, me recordaba las exquisiteces orientales que había saboreado por primera vez en el restaurante chino donde años antes nos había agasajado el señor Poh.

Apenas finalizada la cena Simón me hizo una seña para que lo siguiera. Me invitó a ingresar en su dormitorio y cerró la puerta. Había corrido las celosías de la ventana y se olía un perfume dulzón. La habitación estaba en penumbras, iluminada en forma tenue con cuatro farolitos chinos alimentados a alcohol de quemar, la semiluz creaba un clima misterioso. Sobre los muebles había colocado piedras semipreciosas traslúcidas, jade, amatista, lapislázuli, entre otras, de aquellas que su madre utilizaba para realzar los bordados, en especial el cuarzo que descomponía los colores del arco iris como en un prisma. Colocó una silla en el centro y me invitó a sentarme. Encendió la linterna. Allí estaba el baúl. Apenas deslizó la tapa centenares de mariposas liberadas comenzaron a desplegar sus alas y revolotear a mi alrededor. Un festival de colores conformado por encantadores seres alados que me rodeaban, algunos de los cuales se posaban sobre mi cabeza y mis hombros como gotas de lluvia de variado tinte, proyectaban su sombra sobre las paredes y el cielo raso mientras las piedras emitían chispas de luz. Simón sonreía y observaba mi rostro extasiado, fascinado ante tanta belleza de aquella coreografía, en mi intento por retener para siempre el placer de participar de un espectáculo deslumbrante, que, aunque sabía que iba a ser efímero como el ciclo de vida de las mariposas, ansiaba que no tuviera fin. Mi amigo movía las manos para que las mariposas aceleren el movimiento. Habré disfrutado con mis cinco sentidos alrededor de una hora, hasta que Simón encendió la lámpara que pendía del techo, se dispuso a juntarlas con la ayuda de una redecilla provista de mango de madera para colocarlas en un recipiente de vidrio que cubrirlo con la tapa. Una vez concluida la tarea, sopló la mecha de los farolitos para apagarlos, me tomó de una mano y salimos al patio. Entonces apoyo el frasco en el piso de baldosas de mármol y lo abrió para dejarlas en libertad, la parte final del espectáculo. Regresamos a la habitación. En el fondo del baúl había una única mariposa con los colores de mis tapitas: rojo, amarillo y azul que parecía real. Estaba hecha de papel plegado y cuando la tomé en mi mano me sorprendí que en una de las alas estaba escrito mi nombre con letras doradas.

Cuando llegué a casa no pude conciliar el sueño. Estuve toda la noche en vela, sentía que mi cuerpo irradiaba la belleza del universo. Soñé que era una mariposa, como Chuang-tzú. Recién me dormí con los primeros rayos de sol.

Comments (1)

La obra del Lic. Kameniecki es maravillosa. Felicitaciones.